Gammes et modes

4 exemples de gammes

Un principe assez universel se retrouve dans la plupart des cultures musicales : pour composer un morceau ou pour improviser on commence par sélectionner « prioritairement » une gamme (même si pour certains compositeurs, ce choix n’est pas réellement conscient).

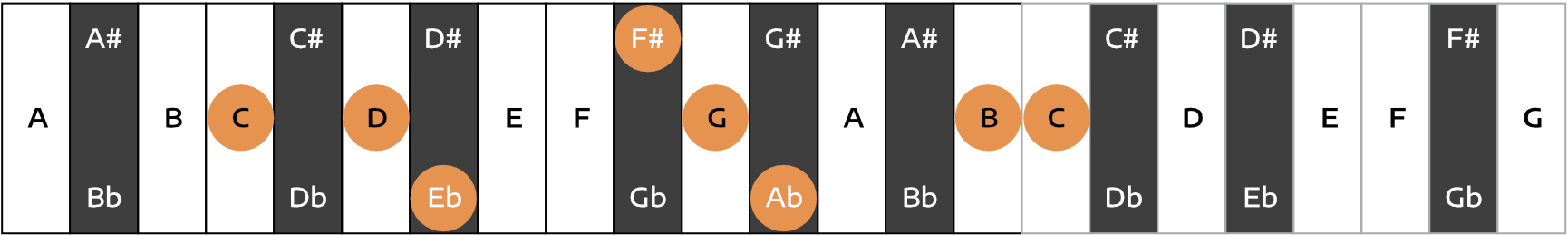

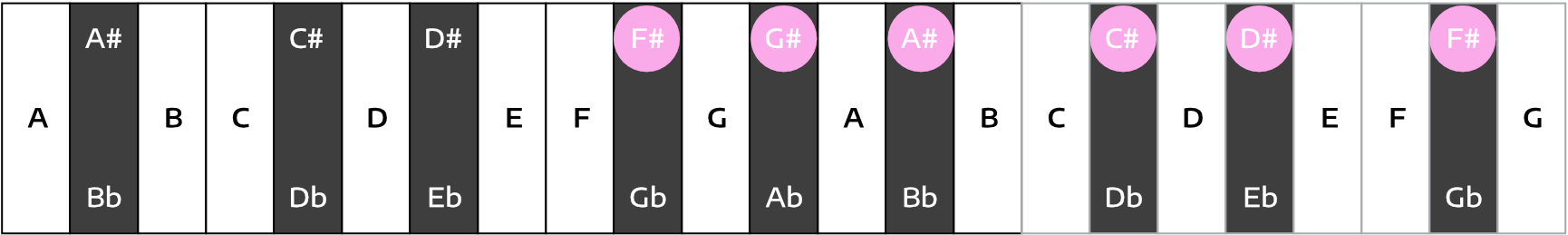

Par exemple, ci-dessous, voici quatre différentes gammes, chacune représentée par des ronds d’une même couleur. Si vous les jouez sur un instrument, et surtout si vous essayez d’improviser des mélodies avec ces gammes, vous ressentirez probablement, pour chacune, une couleur, un climat qui lui est propre.

Tonique

En général, chaque gamme possède une note principale, un « centre de gravité » qu’on appelle la tonique.

Dans les 4 exemples ci-dessus, nous considérons que la tonique est la note la plus grave présentée (la plus à gauche des ronds colorés). Ici, la note la plus aigüe de la gamme est aussi la tonique puisqu’il s’agit de sa répétition à l’octave.

D’ailleurs le concept de « notes constitutives d’une gamme » est indifférent à la notion d’octave : si une gamme contient la note D, alors tous les D, quelles que soient les octaves où ils sont situés, feront partie de cette gamme.

Mode

Un mode est défini par un ensemble d’intervalles ; chaque mode possède une structure d’intervalles qui lui est propre. Il s’agit donc d’un modèle structurel « géométrique » transposable sur n’importe quelle note choisie comme tonique.

Par exemple, les 4 gammes présentées en haut de cette de cette page (ronds colorés) mettent en œuvre 4 modes différents, car elles présentent des structures toutes différentes au niveau de leurs intervalles. C’est cela qui est en jeu dans la notion de mode et pas du tout le fait qu’elles n’aient pas la même tonique.

Plus bas, dans le paragraphe intitulé « le mode majeur », vous trouverez l’exemple contraire : un même mode appliqué à différentes toniques. Vous observerez ainsi des gammes différentes, s’appuyant sur des toniques différentes, alors qu’il s’agit du même mode.

On décrit un mode par ses intervalles

Pour décrire un mode, afin de le construire à partir d’une tonique donnée, on doit donc décrire les intervalles qui le structurent. Pour cela il y a deux méthodes :

Méthode radiale

Description des intervalles entre la tonique et chacune des autres notes :

- Intervalle entre Tonique et Note 2

- Intervalle entre Tonique et Note 3

- Intervalle entre Tonique et Note 4

- Etc.

Méthode linéaire

Description des intervalles successifs entre en chaque paire de notes conjointes, en partant de la tonique et en montant « cran par cran » de façon linéaire vers l’aigü :

- Intervalle entre Tonique et Note 2

- Intervalle entre Note 2 et Note 3

- Intervalle entre Note 3 et Note 4

- Etc.

Degrés

Dans les 4 gammes présentées en haut de cette de cette page (ronds colorés) on voit que les deux premières contiennent 7 notes (on ne compte pas la répétition de la tonique), alors que la troisième en compte 8 et la quatrième en compte 5. Le nombre de notes contenues dans un mode peut, en effet, aussi être l’une de ses caractéristiques.

En réalité, on réserve le terme « notes » à la description des gammes. Par exemple, la première gamme présentée dans cette page contient 7 notes : D – E – F# – G – A – B- C#.

Mais concernant les modes, on emploie le terme « degrés » pour désigner les « paliers de hauteur » qu’ils contiennent.

Exemple

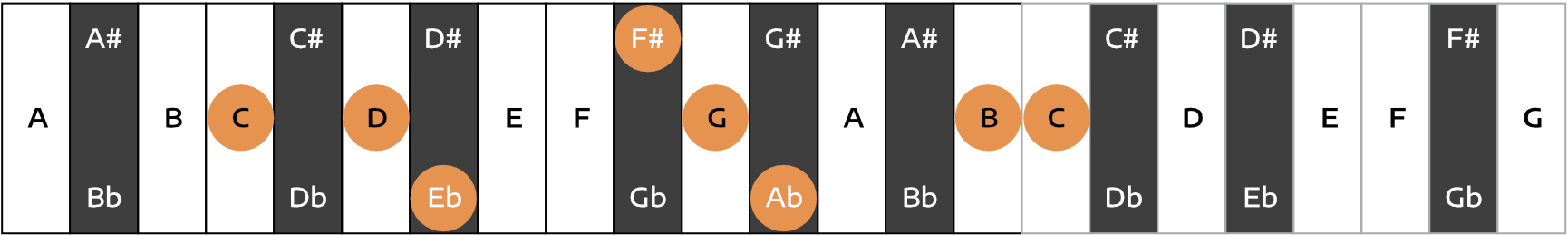

Voici une gamme symbolisée par des ronds oranges

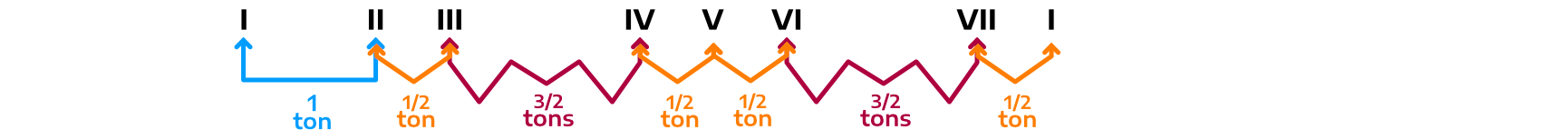

Si on considère que la première note (C) est la tonique de cette gamme, alors le schéma ci-dessous donne une représentation graphique linéaire des intervalles du mode que cette gamme met en œuvre :

Voici comment on décrit le mode représenté par ce schéma :

Description de ses intervalles par la méthode linéaire :

-

- Degrés I > II : seconde majeure

- Degrés II > III : seconde mineure

- Degrés III > IV : seconde augmentée

- Degrés IV > V : seconde mineure

- Degrés V > VI : seconde mineure

- Degrés VI > VII : seconde augmentée

- Degrés VII > I : seconde mineure

Description de ses intervalles par la méthode radiale :

-

- Degrés I > II : seconde majeure

- Degrés I > III : tierce mineure

- Degrés I > IV : quarte augmentée

- Degrés I > V : quinte juste

- Degrés I > VI : sixte mineure

- Degrés I > VII : septième majeure

Remarques :

- Par convention, la numérotation des degrés s’écrit en chiffes romains

- « Tonique » est synonyme de degré I

Chaîne linéaire des intervalles d'un mode

Souvent la méthode de description linéaire d’un mode présente une chaîne d’intervalles calculés en demi-tons, où :

1 = demi-ton

2 = ton

3 = ton et demi

Dans l’exemple de notre mode « orange » (ci-dessus), cela donne :

2-1-3-1-1-3-1

Article précédent : les intervalles

Article suivant : le mode majeur