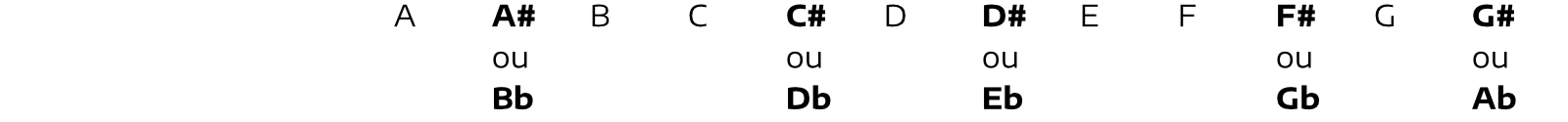

La gamme chromatique

Les notes naturelles

Une gamme est un ensemble de différentes notes choisies pour constituer un matériel sonore de base. C’est avec ces notes qu’on va constuire les mélodies et les accords d’une œuvre musicale (ou d’une partie de cette œuvre).

Les notes naturelles forment une gamme mise en valeur par les touches blanches du piano.

Ci-dessous, de la gauche vers la droite, les notes naturelles progressent du grave vers l’aigü.

Que ce soit du grave vers l’aigü ou de l’aigü vers le grave, quand on joue les notes naturelles dans cet ordre, on fait entendre un mouvement mélodique conjoint.

Les jouer dans un autre ordre, par exemple « A – C » ou « F – B » crée un mouvement mélodique disjoint.

Remarque concernant l'usage des systèmes alphabétique ou syllabique

Le système syllabique (Do Ré Mi etc.) est apparu au 11e siècle, alors que l’alphabétique est plus ancien.

Aujourd’hui, en Europe du sud (dont la France) : les musiciens utilisent en majorité le système syllabique pour nommer les notes à l’oral, alors que, pour l’écrit, ils utilisent le système alphabétique (quand ils n’utilisent pas le solfège). Ainsi, un musicien français qui écrit ou voit écrit « G », dit « Sol » à l’oral (pour lire ce G). Pareillement, quand il déchiffre une partition (solfège), l’usage en France est d’utiliser le système syllabique pour la lecture orale de celle-ci.

Les anglo-saxons : pour la plupart ils n’utilisent que le système alphabétique. Certains utilisent toutefois le sytème syllabique dans un cas précis : lorsqu’ils chantent et souhaitent en même temps nommer les notes qu’ils chantent. Malgré tout, pour tout anglo-saxon, lorsque des notes sont écrites en sytème alphabétique, ou bien sur une portée (solfège), alors elles sont lues à l’oral avec le système alphabétique (contrairement aux français).

La gamme chromatique

C’est l’ensemble de toutes les notes contenues dans une octave. Dans le système occidental, c’est une gamme de 12 notes.

La gamme chromatique contient donc :

- Les notes naturelles

- Entre ces dernières, les notes « altérées« , représentées ci-dessous en gras.

> Le symbole # se lit « dièse«

> le symbole b se lit « bémol« .

Ci-dessus, chaque note est à 1/12e d’octave de celle qui lui est contigüe (à gauche comme à droite).

Cette distance de 1/12e d’octave se nomme « demi-ton« .

En parcourant ces 12 notes de gauche à droite, on progresse donc vers l’aigü de demi-ton en demi ton, jusqu’à avoir parcouru une octave (si on continue jusqu’au A supérieur).

En savoir plus sur les notions de dièse (#) et de bémol (b)

- Un A# est donc un A haussé d’un demi-ton.

- Un Bb est un B abaissé d’un demi-ton.

Des noms de notes comme par exemple A# et Bb correspondent donc à la même hauteur de son, mais avec des orthographes différentes.

C’est l’analyse du contexte musical qui détermine l’orthographe # ou b à utiliser (nous verrons celà dans d’autres articles).

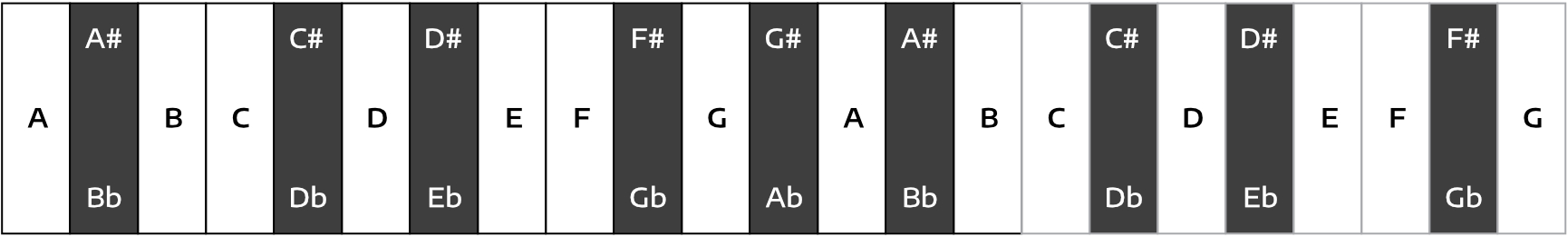

La gamme chromatique au piano

Les notes naturelles sont représentées par les touches blanches. Les notes altérées, par les touches noires.

Remarques :

- Entre les notes naturelles conjointes, (B-C) et (E-F) il y a une distance de 1 demi-ton.

Entre les notes naturelles conjointes, (A-B), (C-D), (D-E), (F-G) et (G-A) il y a une distance de 2 demi-tons, soit un ton entier.

- Si on compte les demi-tons entre chaque note de la gamme conjointe A-B-C-D-E-F-G-A, on observe donc un structure asymétrique : 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2

Cette asymétrie est donc inhérente aux maillons de cette chaîne des notes naturelles conjointes.

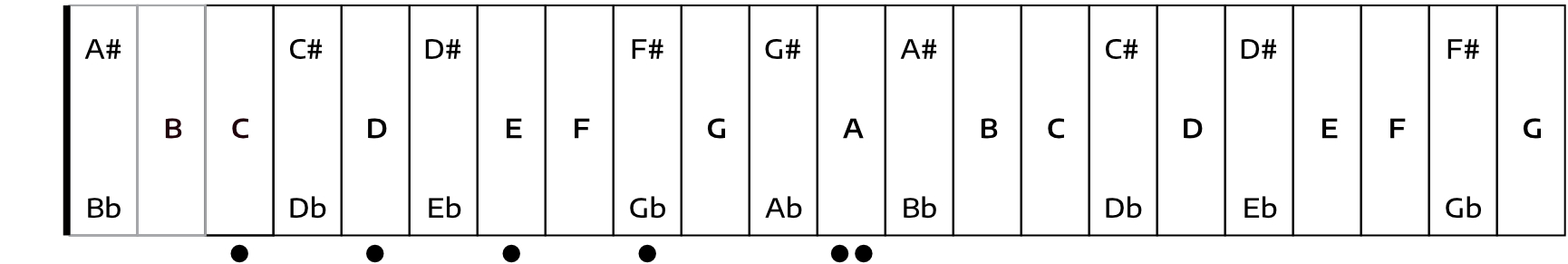

La gamme chromatique à la guitare

En prenant l’exemple de la corde de A (qui fait entendre la note A quand on ne place aucun doigt sur le manche).

Dès lors que l’on place un doigt sur cette corde, on fait sonner :

- Sur la case 1, un A# (ou Bb)

- Sur la case 2, un B

- Etc. (voir dessin)

Avec la guitare, les notes naturelles et les notes altérées ne sont donc pas différenciées par des couleurs de case, contrairement aux touches noires et blanches du piano.

Article suivant : les intervalles