Les intervalles

Introduction à la notion d’intervalle

Le mot intervalle signifie « distance entre deux hauteurs de son ».

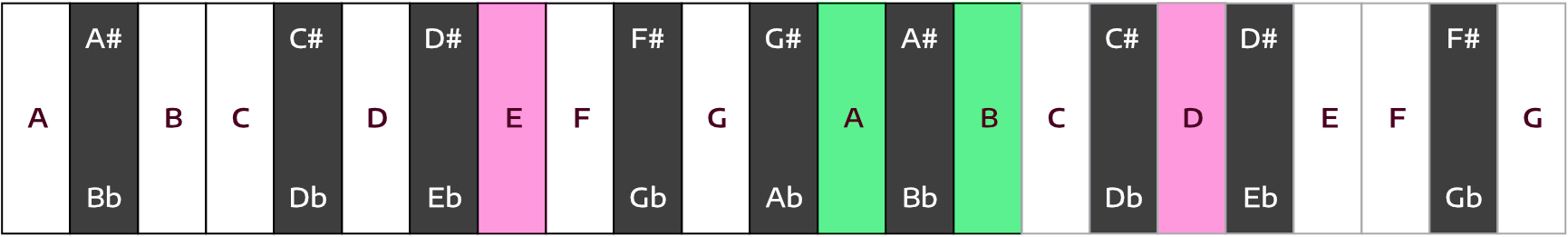

L’illustration ci-dessous schématise un clavier de piano.

La paire de touches colorées en vert présente un intervalle plus petit que celle colorée en rose.

La grandeur de chaque intervalle, lui confère une « qualité », ou encore une « couleur » et procure à l’auditeur une sensation auditive qui est propre à cet intervalle.

Ressentir les intervalles

L’appréciation d’un morceau de musique implique une sensibilité aux différentes sensations des intervalles contenus entre les notes de ses mélodies ou celles de ses accords et autres arpèges.

En somme, si vous parvenez à reproduire une mélodie au chant ou à l’instrument, c’est, a minima, parce que vous en avez mémorisé les intervalles (sans forcément avoir conscience de ce processus).

Avoir une « bonne oreille musicale » signifie que cette sensibilité est plus active. Une bonne « oreille relative » (c’est le terme technique) vous permet, juste au ressenti, d’identifier chaque intervalle entendu, pour ensuite pouvoir identifier les notes d’une mélodie ou les différents types d’accords.

Intervalles et accords se ressentent, comme on ressent différentes couleurs, ou différentes saveurs. Et ils sont aussi quantifiables objectivement : on peut analyser leur grandeur en utilisant le demi-ton comme pas de mesure.

Les noms des différents intervalles

Dans l’article sur la gamme chromatique, nous avons observé les intervalles de ton et de demi-ton.

Il existe d’autres termes pour désigner les intervalles. On les emploie notamment avec les intervalles plus larges que l’intervalle de ton.

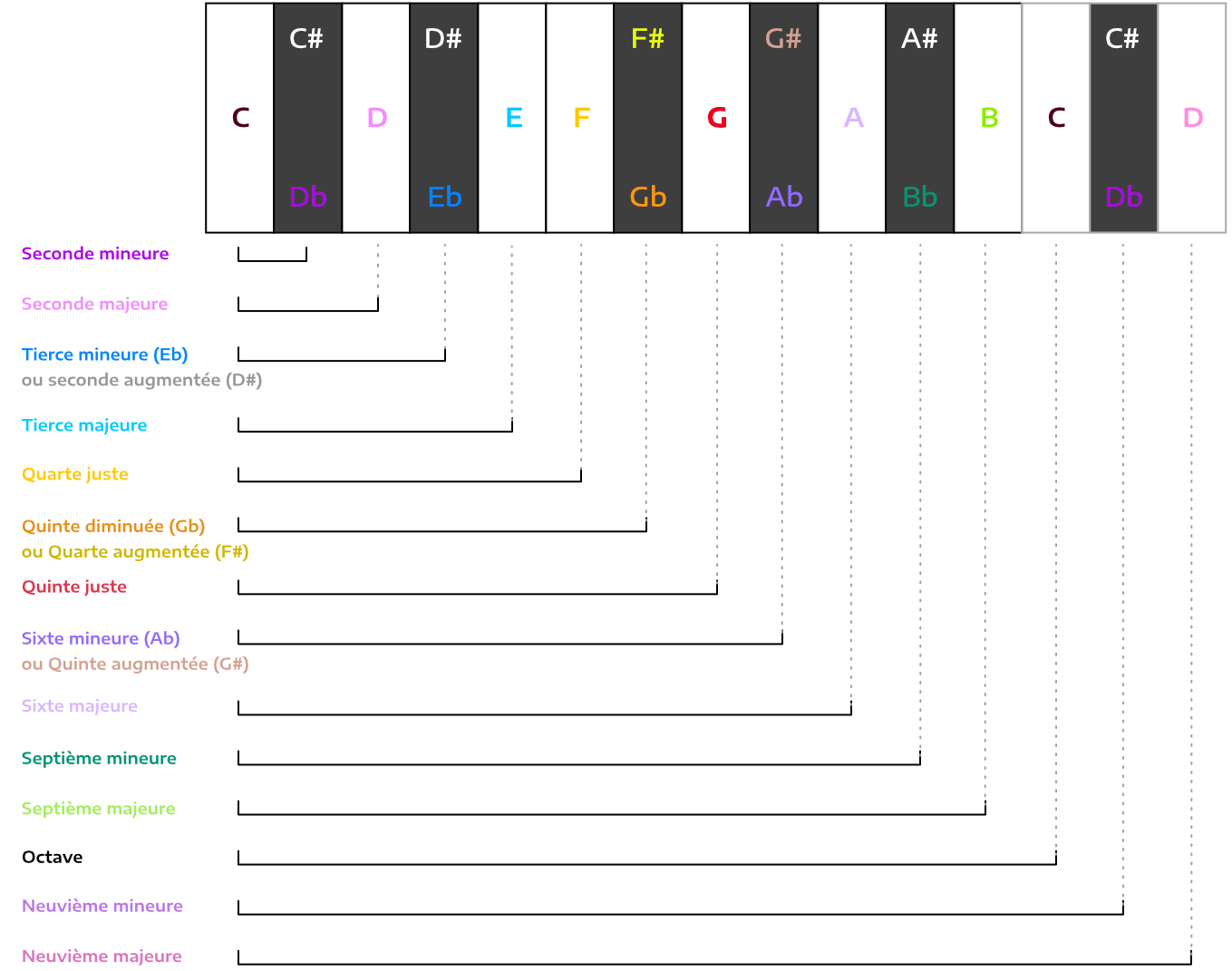

L’image ci-dessous vous montre et nomme les intervalles formés entre la note C et de nombreuses autres notes.

Noms de notes / noms d'intervalles

Le nom de l’intervalle entre deux notes dépend aussi de l’orthographe donnée à chacune de ces notes et pas uniquement de la grandeur de l’intervalle quantifiable en demi-tons .

Par exemple, même si F# et Gb sont la même hauteur de son, (et se jouent donc toutes deux avec la même touche du piano), l’intervalle C>F# est une quarte augmentée, alors que C>Gb est une quinte diminuée. Les deux mesurent 6 demi-tons.

Pour aller plus loin : si vous n’êtes pas allergique à la physique

Attention : paragraphe totalement facultatif !

Le son résulte d’une mise en vibration de l’air (par un istrument ou une voix). Et ce qui crée les différentes hauteurs de son, ce sont les différentes vitesses de vibration. On parle plutôt de fréquences de vibration, et ces fréquences se mesurent en hertz (Hz).

Par exemple, un instrument qui produit un son à 100 Hz fait vibrer 100 fois par seconde les molécules de son environnement : celles de l’air… et celles de votre tympan.

Par exemple, la note A représentée ci-dessous en bleu vif (tout à gauche) correspond à la fréquence 220 Hertz.

En jouant cette note au piano, la corde frappée par le marteau se met à osciller 220 fois par seconde.

Tout intervalle entre deux notes correspond à un coefficient, c’est-à-dire un nombre par lequel on multiplie la fréquence de la note grave, pour obtenir celle de la note aigüe.

Ci-dessus, la note A représentée en bleu pâle (à droite), qui est située à une octave du A bleu vif, vibre à 440 Hertz. En effet, l’intervalle d’octave correspond au coefficient x2.

L’intervalle de demi-ton, soit 1/12e d’octave, correspond environ au coefficient 1,06. En réalité, le nombre exact est « racine 12e de 2« , et le nombre 1,0595 en serait une meilleure approximation.

Si vous parcourez 7 demi-tons vers l’aigü à partir de la note A 220 hertz, vous arrivez à la note E 329 hertz. C’est 220 multiplié par (1,06 exposant 7).

Et pour ceux qui aiment aussi l’Histoire

Les valeurs mathématiques mentionnées dans le précédent paragraphe peuvent surprendre :

À l’époque de Bach, les hommes accordaient-ils leur clavecin, ou fabriquaient-ils des hautbois, en calculant si scientifiquement les demi-tons ?

Non. En réalité ce n’est que depuis la moitié du 19e siècle que le tempérament égal est devenu la norme. Ce système a imposé que les demi-tons contenus dans la gamme chromatique soient tous parfaitement égaux, c’est à dire, que chacun mesure exactement un douzième d’octave.

Auparavant, les demi-tons étaient inégaux : certains étaient un peu plus petits que la valeur « 1/12e d’octave », et d’autres, un peu plus grands.

Toutefois, les mathématiques sont intervenus très tôt dans l’Histoire de la musique pour le calcul des intervalles. Dès 3 000 ans avant JC, les chinois ont commencé à calculer l’intervalle de quinte, que vous trouvez par exemple entre les notes A et E, avec le coefficient 3/2, soit 1,5.

En pratique :

Prenons un instrument doté d’une corde qui fait entendre la note A.

La note située à l’octave supérieur de ce A sera située exactement à la moitié de sa longueur.

Si, dans cette moité de corde, on appuie à l’endroit situé aux deux tiers (de cette moitié de corde), et cela donne la note E 330 hertz (220 x 1,5). Les hommes savaient faire cela il y a plusieurs millénaires. Et c’est ainsi, en faisant des séries de quintes successives à partir d’une note de départ, qu’ils construisirent leur premières gammes.

La justesse est une notion culturelle

Vous remarquerez dans le dessin plus haut que la note E calculée selon le tempérament égal (avec un coefficient bien plus complexe que le nombre 3/2) ne donne pas la fréquence 330 hertz, mais 329.

De toutes les façons de calculer les hauteurs de notes, le tempérament égal est celle qui est devenue la norme car elle est un compromis qui favorise l’homognéité des tonalités. Mais la notion de « justesse » est relative à la culture de chaque région du monde et de chaque époque.

Dans les nombreuses cultures musicales orientales, la gamme chromatique est faite de « demi-tons très inégaux ». En réalité, les intervalles entre deux notes conjointes d’une gamme peuvent être un multiple de 1/8e de ton.

L’apparition de la gamme chromatique dans l’Histoire

Le concept d’intervalle de demi-ton est clairement attesté dans la théorie de la musique de l’Antiquité grecque, au IVe siècle avant JC. Le demi-ton est alors utilisé dans le “tétracorde diatonique” qui est un schéma théorique pour organiser des hauteurs de son, constitué de la suite linéaire ascendante : 1 ton – 1 ton – 1 demi-ton. Appliqué à une note de départ, il permet de trouver 3 autres notes. Par exemple appliqué à la note G, il donne les notes A, B et C. On obtient ainsi 4 notes en tout, en comptant la note de départ, d’où le terme tétracorde (tetra = 4).

Mais il faut attendre le XIVe siècle pour voir apparaître un instrument qui divise systématiquement l’octave en 12 demi-tons : l’orgue de Halberstadt (conçu par Nicolaus Faber et situé dans la ville d’Halberstadt).

Article précédent : la gamme chromatique

Article suivant : gammes et modes